フイルタの勉強

Ver.1.004 2008.10.26

更新履歴 2007. 2.12 新規作成

更新履歴 2007. 6 .8 Ver.1.001

更新履歴 2007. 6.10 Ver.1.002

更新履歴 2008.10.12 Ver.1.003

更新履歴 2008.10.26 Ver.1.004

【参考文献】

1.電機学会大学講座 電気回路論(改訂版) 電気学会 昭和50年 13版

2.電子フィルタ 回路設計ハンドブック A.B.ウイリアムズ著 加藤康雄 監訳 マグロウヒル社

3.アナログフィルタの設計 M.E.VALKENBURG著 柳沢健 監訳 金井 元 他訳 秋葉出版

4.工学基礎 ラプラス変換とZ変換 原島博・堀洋一共著 数理工学社

5.アナログフィルタの設計と解析 堀敏夫著 電波新聞社

【はじめに】

フィルタはいろんなところで利用されています。これを勉強してゆきたいと思います。

さて、以下においては,文献3の定義に従い,

図 1.1 定義

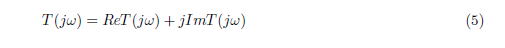

入力端子1-1'に電圧源v1が接続されているものとします。また、v1の位相をθ1、v2の位相θ2をとします。伝達関数は、

と定義します。

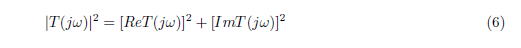

伝達の大きさは、

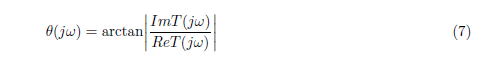

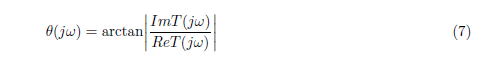

位相は、

となります。測定においては,一般的はθ1=0としますので以後はθ1=0ということです。

また、測定においては,伝達の大きさを

のようにして、Aをゲインといいます。これはdBという単位がつきます。

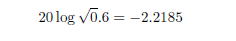

余談ですが、入力レベルの大きさは、基準を1mW600Ωのレベルを(0.774597Vrmsですが)0dBmとしたdBmという表記があります。

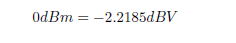

また、1Vrmsを基準としたdBVという表記もあります。

ですから、

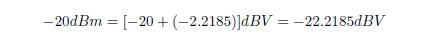

という関係があります。ですからdBm値に-2.2185を足せばdBVになります。たとえば,

として変換できます。

さて、ここでは、正弦波定常状態を扱うので,

とします。これについては,後でふれます。

さて、Tは(4)式をつかって、複素数で表せ,極座標では

のReのついたほうを実部といい、Imのついたほうを虚部といいます。

を振幅といいます。

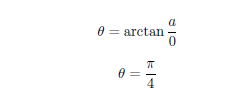

また、

を位相といいます。

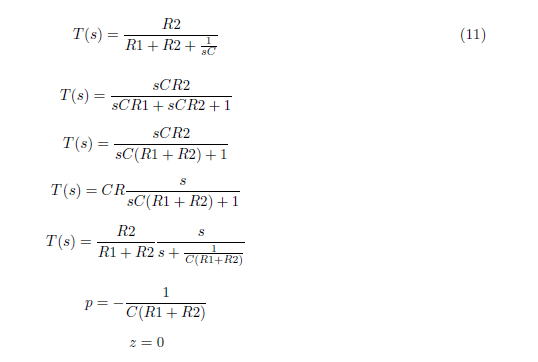

【極と零点】

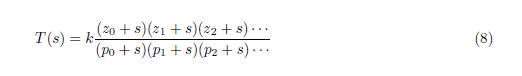

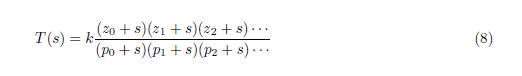

Tは、

とあらすと、分子を0にするs=-z0,s=-z1などを零点と呼び,分母を0にするs=-p0,s=-p1などを極といいます。

式(8)からわかるように,極、零点ともkとは関係ありません。

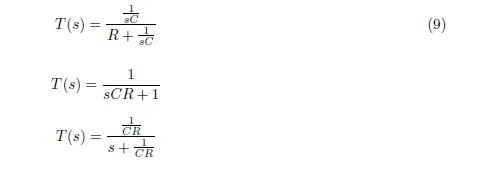

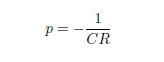

図2 CRフィルタ(LPF) その1

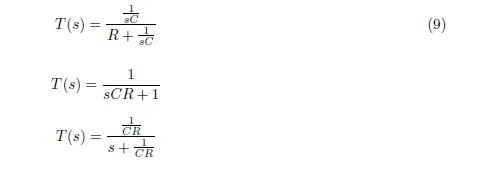

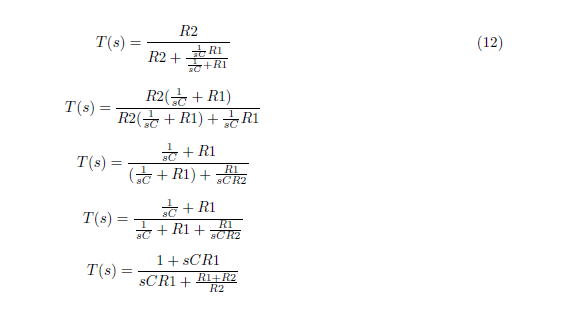

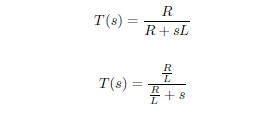

この回路は,

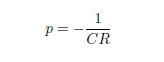

となるので,零点は無く極のみあり、

となります。

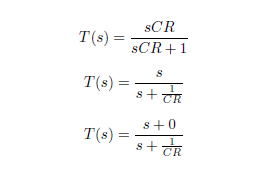

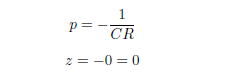

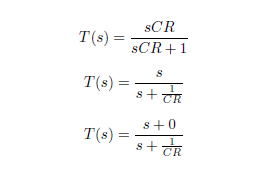

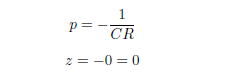

また、下の回路では,

図 3 CRフィルタ(HPF) その2

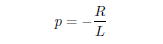

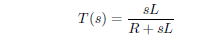

この回路は、

となるので、零点,極は

となります。

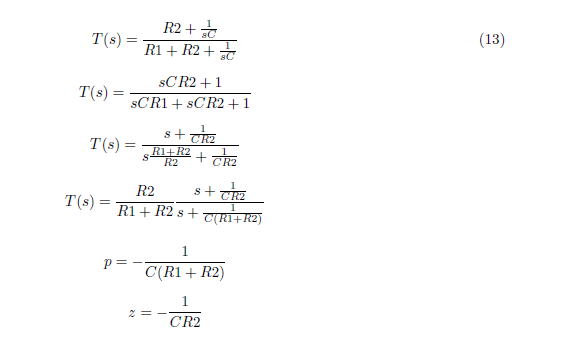

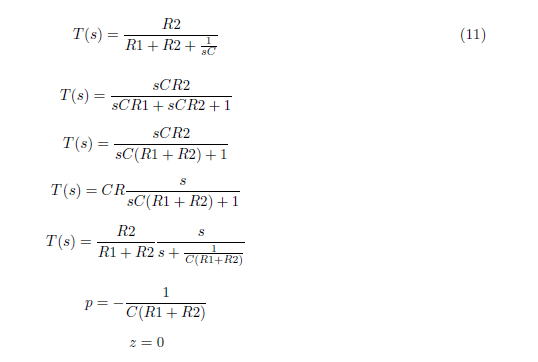

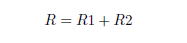

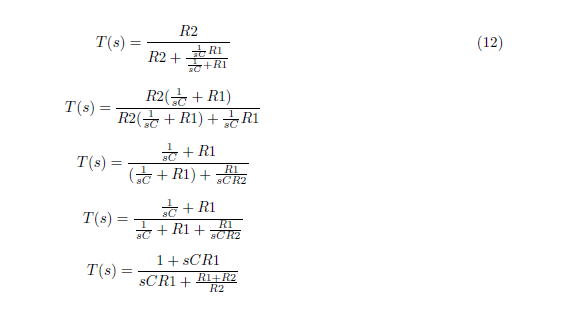

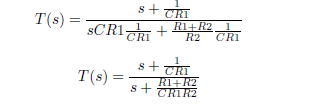

では、これはどうでしょう。

図4 CRフィルタ その3

図3との違いは

と

だけですね。

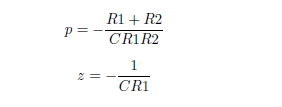

図5 CRフィルタ その4

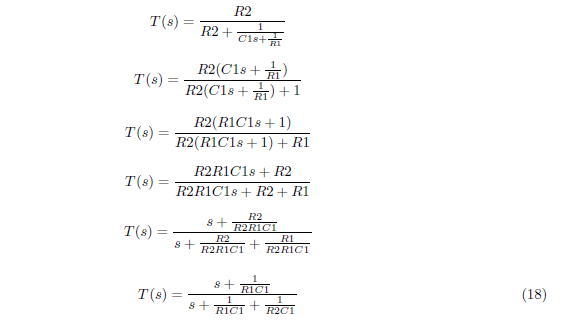

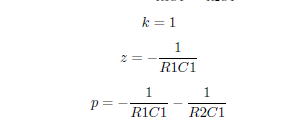

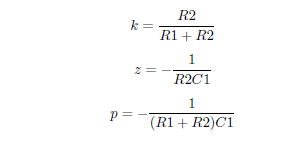

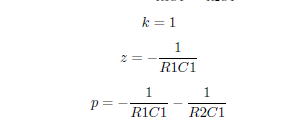

零点と極を求めると,

です。

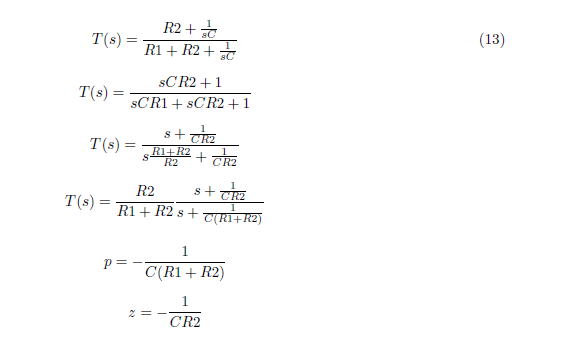

図6 CRフィルタ その5

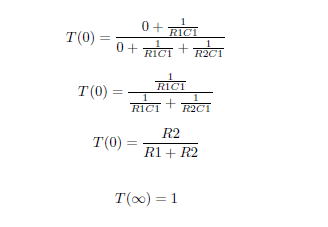

です。また、

です。

以上で,零点、極の求め方がわかりました。

では、周波数特性とか位相特性はどうなっているでしょうか。

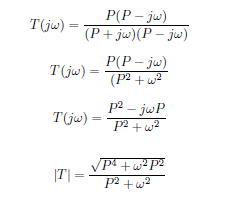

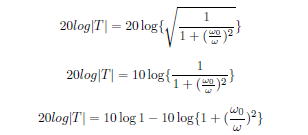

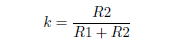

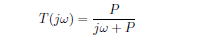

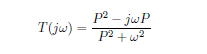

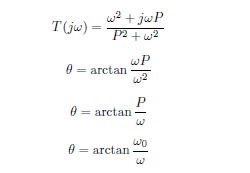

図2のLPFの場合、

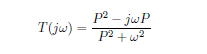

という伝達関数になります。ここではPは極ではなく定数を表すものとします。

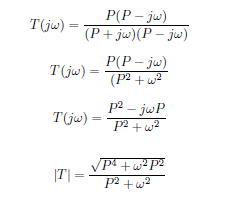

P=1/CRです。これをを見てみましょう。(4)式より、

となります。ここで、

としますと、

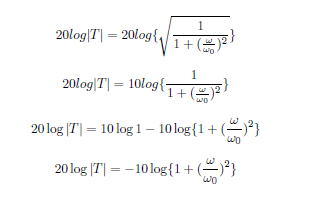

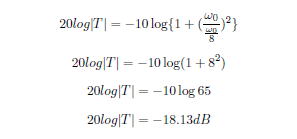

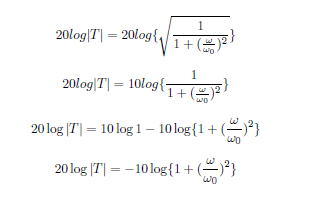

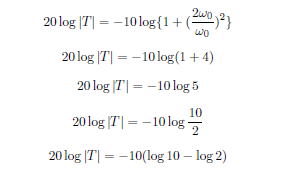

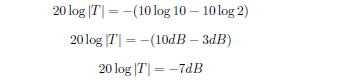

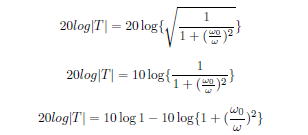

と求まります。これをデシベルにしましょう。

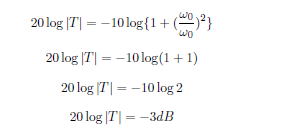

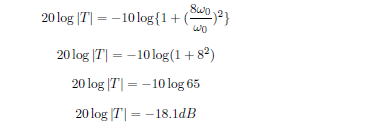

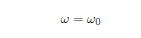

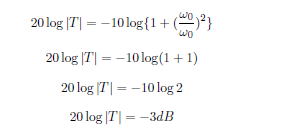

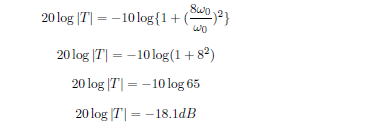

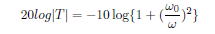

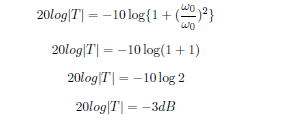

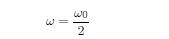

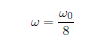

となります。いま、

であるとすると

この振幅特性が-3dB落ちるところをカットオフ周波数といいます。

(6)式の実部と虚部の絶対値が均しくなる周波数です。したがって、(7)式より

|θ|=45°になります。

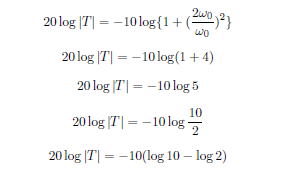

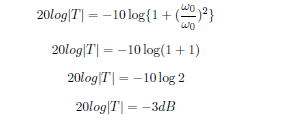

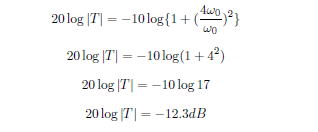

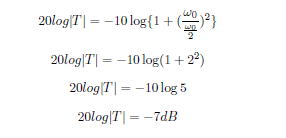

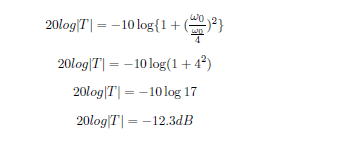

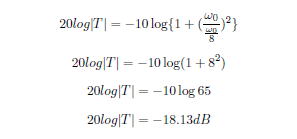

また、

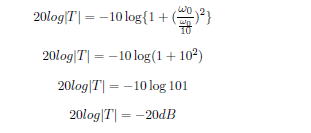

であるとすると

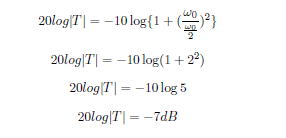

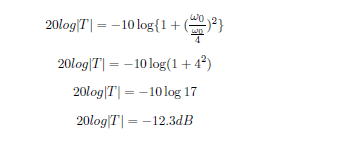

さらに、

であるとすると

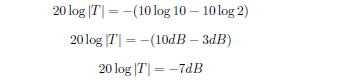

さらに、

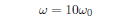

であるとすると

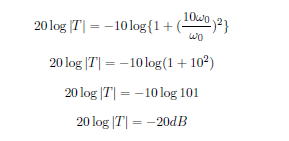

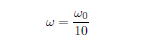

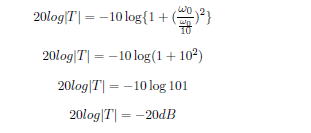

最後に、

であるとすると

となります。

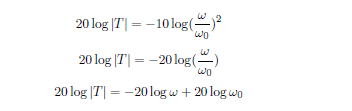

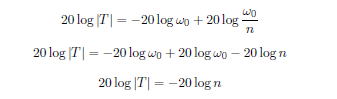

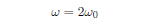

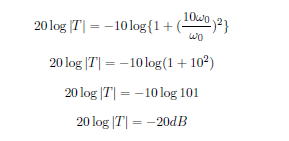

ωがさらに大きくなると次のように近似出来ます。減衰量は

と表せ、ωに応じてどんどん大きくなります。

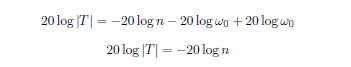

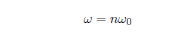

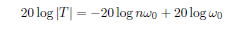

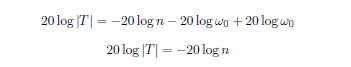

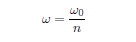

とおくと

となり、n=2なら-6dB/oct、n=10なら-20dB/decとなります。

-6dB/octというのは、octave(周波数が倍になる)毎に-6dB落ちるという意味です。

-20dB/decというのは、decade(周波数が10倍になる)毎に-20dB落ちるという意味です。

これをグラフにすると

図7 |T|の特性 (ω0=1/2πのとき)

になります。数値が多少ずれています。

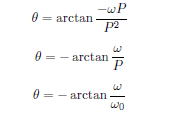

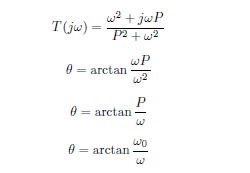

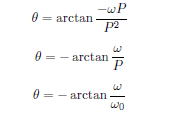

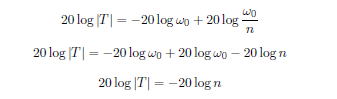

さて、位相は

より、

となります。 でθ=-45°になります。

でθ=-45°になります。

ωが0ならθ=0になり、ωが∞になるとθ=-90になりますね。

これをグラフにすると

図8 位相特性(緑) 振幅特性(赤) (ω0=1/2πのとき)

となります。振幅特性の傾きは-6dB/oct(あるいは-20dB/dec)です。

では、図3のHPFの場合も見てみましょう。

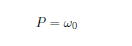

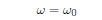

となります。Pは極でなく定数でありP=1/CRです。またP=ω0とするものとします。

これをデシベルにして、

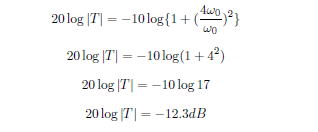

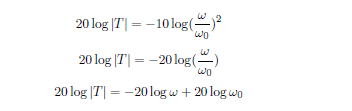

そこで、

のとき、

となります。これをカットオフ周波数といいます。

また、

のとき、

で、さらに、

のときは

で、また、

のときは、

で、最後に

のとき、

となります。さらに、ω<<ω0 になるとどうでしょうか。

そこで、

とすると ω<<ω0 ですから近似すると、

です。n=2なら-6dB/oct、n=10なら-20dB/decになります。しかし、nが大きくなると周波数が下がる方向なので

周波数が増える方向で考えると6dB/oct、20dB/decとなります。

また、位相は

より、ω<<ω0 ではθ≒90°、ω=ω0 では45°、ω=∞では0°となります。

グラフにすると、

図9 位相特性(緑) 振幅特性(赤) (ω0=1/2π)

となり、ハイパスフィルタであることがわかります。振幅特性の傾きは6dB/oct(あるいは20dB/dec)です。

さて、フィルタとは、どういうものか整理してみます。

フィルタは基本的にこの4つに分けられます。阻止帯域とは、この周波数は通過を阻止するということで、通過帯域とはこの周波数は通過できるということです。

この図では、通過帯域と阻止帯域が垂直に切り分けられていますが、実際は傾斜を持ちます。

たとえば、こうなるわけです。

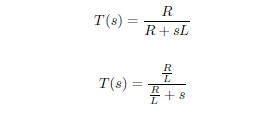

さて、もとに戻って

図10 LC LPF

この回路の場合、

これは、既にでてきたCR LPFとおなじですね。

また、

図11 LC HPF

この回路の場合、

となり、これは既に出てきたCR HPFとおなじですね。

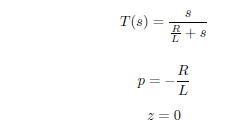

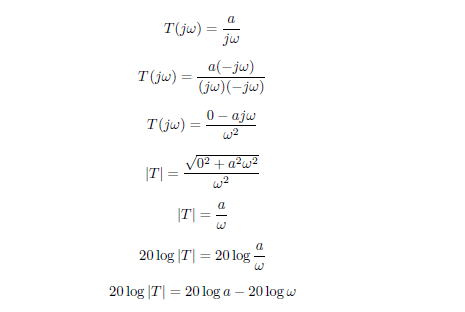

では、まだ説明のしてない一般的なs式の振る舞いについて見てみます。

この場合どうなるでしょうか。

この場合、P=0ですね。ωが2倍になると-6dBづつへってゆきますね。

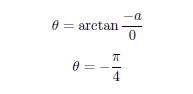

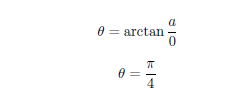

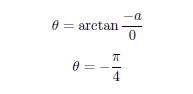

また位相は,

図12 T(s)=a/sの周波数特性 緑 位相特性(-90°) 赤 ゲイン特性

これは積分器の特性です。

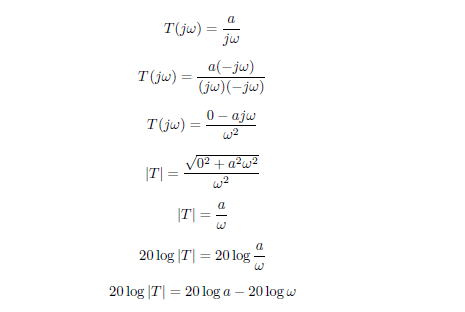

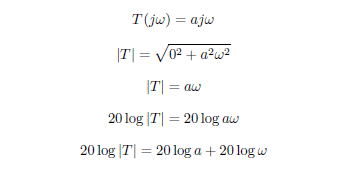

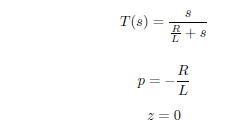

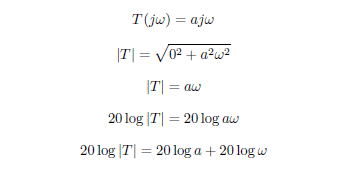

では、

この場合、z=0です。

グラフは右上がりの直線になります。その傾きはωが2倍になると6dBづつふえてゆきますね。

位相は

となり、90°です。

これは、微分器の特性です。

これまででてきた結果をまとめると次のようになります。

図13 ボーデ線図

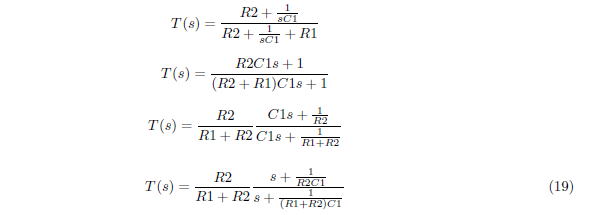

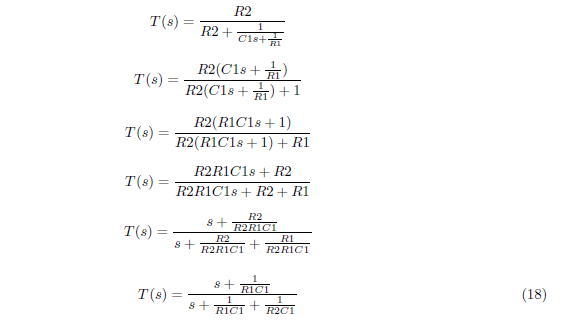

さて、

図14

この回路を見てみましょう。

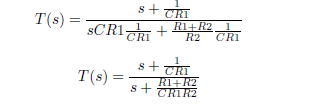

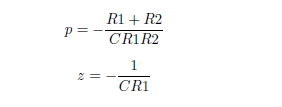

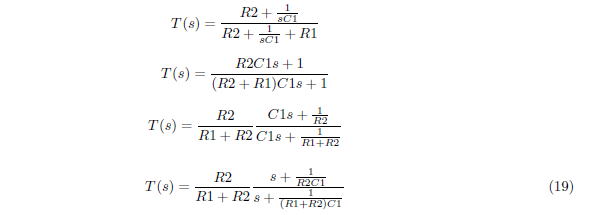

より、

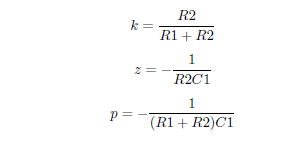

となります。ここで p < z です。

また、

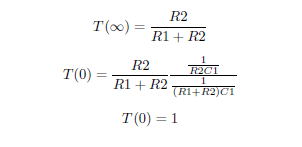

したがって、

図15

となります。

では、

図16

この回路はどうでしょう。

より、

です。ここではz < pですね。

また、

したがって、

図17

となります。

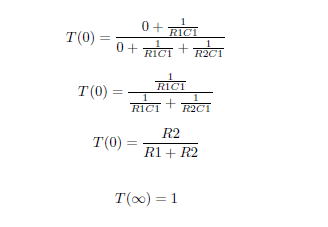

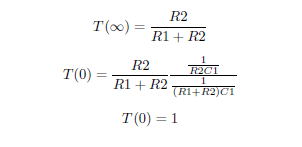

この2つの回路は、

T(0),T(∞)は入れ替わっていますが、値は同じです。

と表されます。

pとzの大小関係によって、LPF的であったり、HPF的であったりします。

メインページに戻る